支持新能源配套储能的政策在2020年密集出台,让本以为平价上网之后可以大展拳脚的新能源开发商们,因额外增加配置储能的投资,重新陷入左右为难的尴尬境地。

加之在贯彻执行中,“鼓励”却变了味道。后期各省政策中不管是“优先支持”还是“鼓励配置”,配置储能已经成为2020年可再生能源消纳的标配,甚至成为项目并网甚至核准的前置条件,让风光产业从业者,有一种“刚出虎穴,又入狼窝”的错觉。

事实上“风光+储能”的搭配,虽不算是珠联璧合,但因储能技术,能够完美解决新能源消纳难题,而且使电力系统的运行会更加安全,一直被视为“可再生能源最后一公里”。

尤其光伏与储能联合应用,已经成为全球储能发展的重要方向,与风电相比,光伏发电可预测性较好,且具有一定规律性,结合储能可实现定期充放,利用率相对较高,满足其友好地接入电网,演变为高品质电源期望。故而不少光伏企业、发电企业都将光储结合作为未来光伏走向市场化的出路之一。

因此,尽管业内“强配储能不合时宜”的呼声仍然存在,但部分企业已然开始躬身入局,毕竟“强配储能”的尴尬之处不在技术或前景本身,而是在于在落地过程中由谁买单的问题。更何况在以消纳为基准的平价时代,项目并网投产所产生的价值将远大于后期转为平价或搁置。

“国家队”扎推入局,盈利模式仍待探索

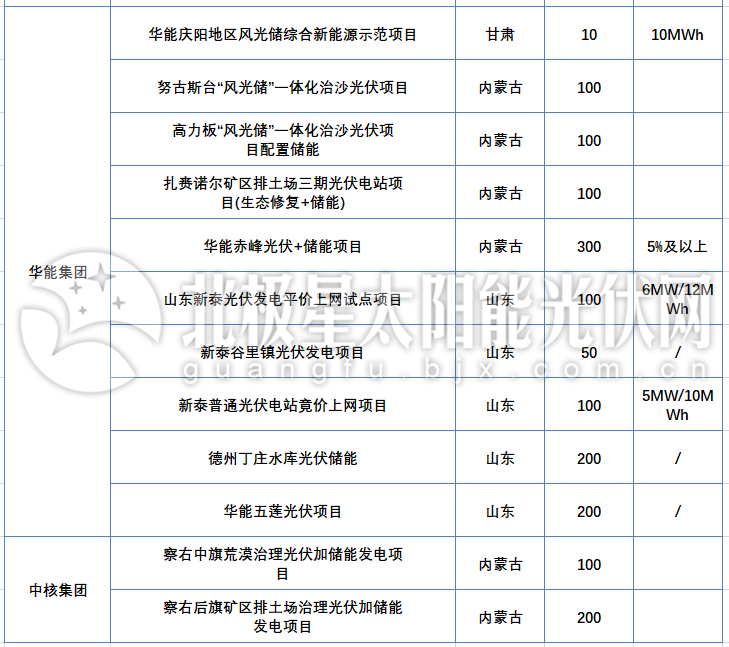

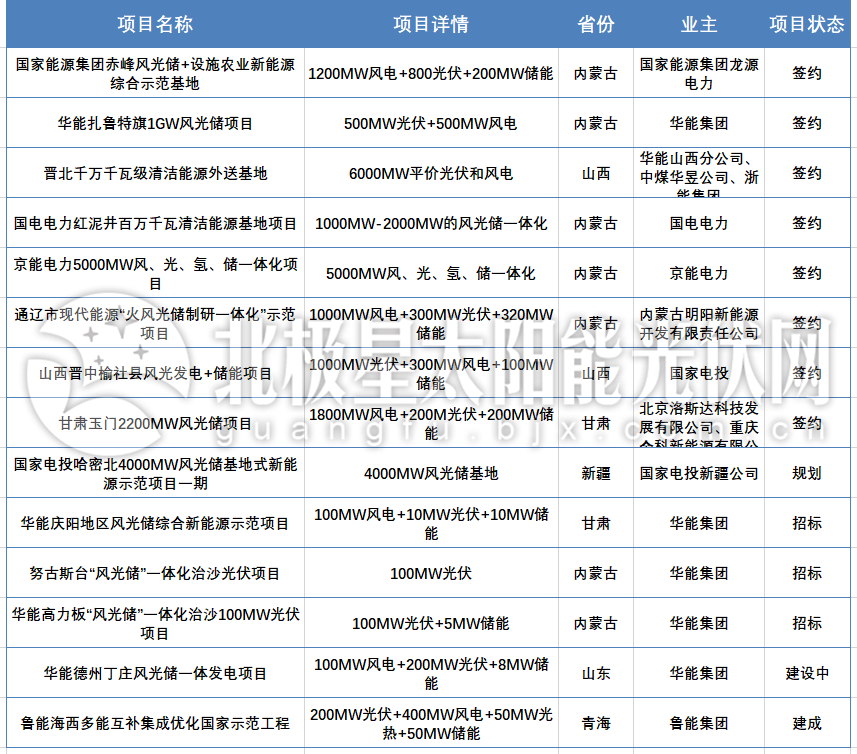

在这一背景下,一批光伏项目开始招标建设配套储能设施,这其中又以中电建、国电投、华能、国家能源集团为代表的“国家队”动作最为迅速,凭借着实力和财力的先天优势,一出场就显示出强大的市场开拓能力。北极星太阳能光伏网不完全统计:截止2020年8月底,这些发电集团共22个光伏储能项目进入招标及建设阶段。

在电网侧、用户侧储能示弱的格局下。这些重量级“玩家”参与其中,不仅开始替代电网成为储能投资的主力军,也给几乎陷入冰点的光储行业,注入一剂强心剂,毕竟无论是实现储能成本的下降,亦或是提升光储项目的经济性,都需要做项目支撑。

更何况这些发电集团投资项目的单体规模,往往都相对较大,不少项目还是国家重点的特高压配套工程,这对光储场景的多样化应用、技术变革、成本降低以及商业模式创新都能够起到巨大的促进作用。

譬如在此前光储电站的示范项目中,黄河水电投资建设的青海共和电站光伏储能电站,就承担了各种新技术的试验任务,其中发电系统采用了当前各类新技术,包括固定+单面、固定+双面、平单+单面、平单+双面、垂直+双面;储能系统采用磷酸铁锂、三元锂、锌溴液流和全钒液流各类电池,并且在交流侧和直流侧均有尝试。

还有北控清洁能源集团在西藏投资建设的羊易光伏电站4.5MW/20.7MWH的储能电站,也摸索出一套接近商业化的盈利模式。据该公司公示资料显示,羊易光伏电站白天弃电时,储能电站充电,购电只需1分钱/千瓦时。到了夜间,储能电站放电,按照羊易光伏电站1.15元/千瓦时的价格卖出,从而赚取1.14元/千瓦时的差价。

另外,从已投运光储项目来看,多能互补类的项目,相对独立的光储项目,更具经济性和实用性上。显然,发电集团也认识到了这一点,因此,在风光发电汇集的西部省份,各大发电集团开始了新一轮的“跑马圈地”,大举布局风光储项目。

据北极星太阳能光伏网不完全统计:截止2020年8月底,地方政府完成签约的风光储项目就高达8个,另外还有5个项目进入招标及建设阶段,这些项目特点鲜明,大多数都在项目规模都在GW级别以上,除华能德州丁庄风光储一体发电项目外,全部位于传统的西部资源富集省区。

这就说明,发电集团在大基地开放方面,正在由传统单一大开发模式向“风光储”多能互补,打捆外送的方式转变。这从今年8月27日,国家发改委和国家能源局出台了《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见(征求意见稿)》中,将“多能互补”提到了一个显著的位置就可见一斑。

然而无法忽视的是,这些项目中配套配套的储能领域,仍旧没有稳定且普遍适用的盈利模式,而且储能投资成本仅由开发商承担,若没有成熟的市场机制,无论是光储融合亦或是“风光储”多能互补,仍旧难以得到长足发展。

开辟新兴商业模式,仍是现下当务之急

就当下实际而言,储能成本偏高导致项目缺乏经济性,仍然是光储发展的重要掣肘。

尽管最近十年,主流储能技术成本每年降低10~20%,但储能技术的成本不会无限下降,2019年成本下降已经趋缓,2020年的下降速度将延续这一趋势。因此如何深挖储能电站潜力,开辟新兴商业模式,仍是现下光储发展的当务之急。

从现有的商业模式看,光伏配储能项目价值创造的路径包括,参与调峰、调频获得辅助服务补偿,减少弃风弃光电量增加电费收入,参与电力市场交易获得电价收益,削峰填谷获得峰谷价差。

然而,以往参与电力市场交易往往被火电等传统能源所“专美”,光储以及可再生能源如何打破这一桎梏?

此前由青海省首创的“共享储能”模式提供了一个成功示范。2019年4月,国网青海电力新能源建设重点项目——鲁能海西州多能互补集成优化示范工程储能电站进行了共享储能交易试运营,跳出单个电站的独享储能方式,将储能电站通过市场化交易为多个市场主体提供电力辅助服务。

该模式一度引起业内人士的广泛关注,一组数据也印证了其价值。据国网青海电力公开资料显现:截至2020年7月底,青海省共享储能电站交易累计成交1172笔,增发电量2624万千瓦时,创造直接经济效益2100余万元。

尴尬的是,业内不少人士认为青海孕育出的这一“共享储能”模式,短时期内并不具备在其它区域复刻的条件。

因此,探索出一套光储能协同发展的支持政策或是商业模式,仍是现下的当务之急。如何探索?有哪些成功案例可以借鉴?